息子は社長を継ぐ意思はない

Y社長(仮名69歳)は、タベ晩酌をしながら息子とかわした会話を思い出していた。

「僕はいまの立場のまま会社に残れたらそれでいいよ。社長になりたいとは思ってないから」「そうか、わかった」。

Y社長が食品加工会社を立ち上げたのは30年ほど前にさかのぼる。

「健康」をキーワードに、国内生産・国産食材にこだわってきた。

ダイエットブームの中、製品が注目されるようになると売上は一気に拡大した。

現在は年商15億円、従業員300名、優良企業として地元では知らない人のいない存在にまで成長した。

1人息子は、会社の経理部門を統括する立場になっていたが、経営に関してはほとんど興味がなかった。

日々平穏に過ごせればそれで満足しているようで、「オレが会社を大きくしてやろう」という野心はない。

もし、息子が社長の座を継ぐことに興味をもっているなら、すぐにも譲ってやるつもりだった。

だが、継ぐ気はないことを最終確認できた。ならば、老骨にムチを打ち、もうひと踏ん張りしてみるか。

とはいえ、もうすぐ70歳。昔のようには身体が動いてくれない。

ゼロから新規顧客を開拓して回るのは無理だろう。自分が倒れたあとの経営も心配だ。

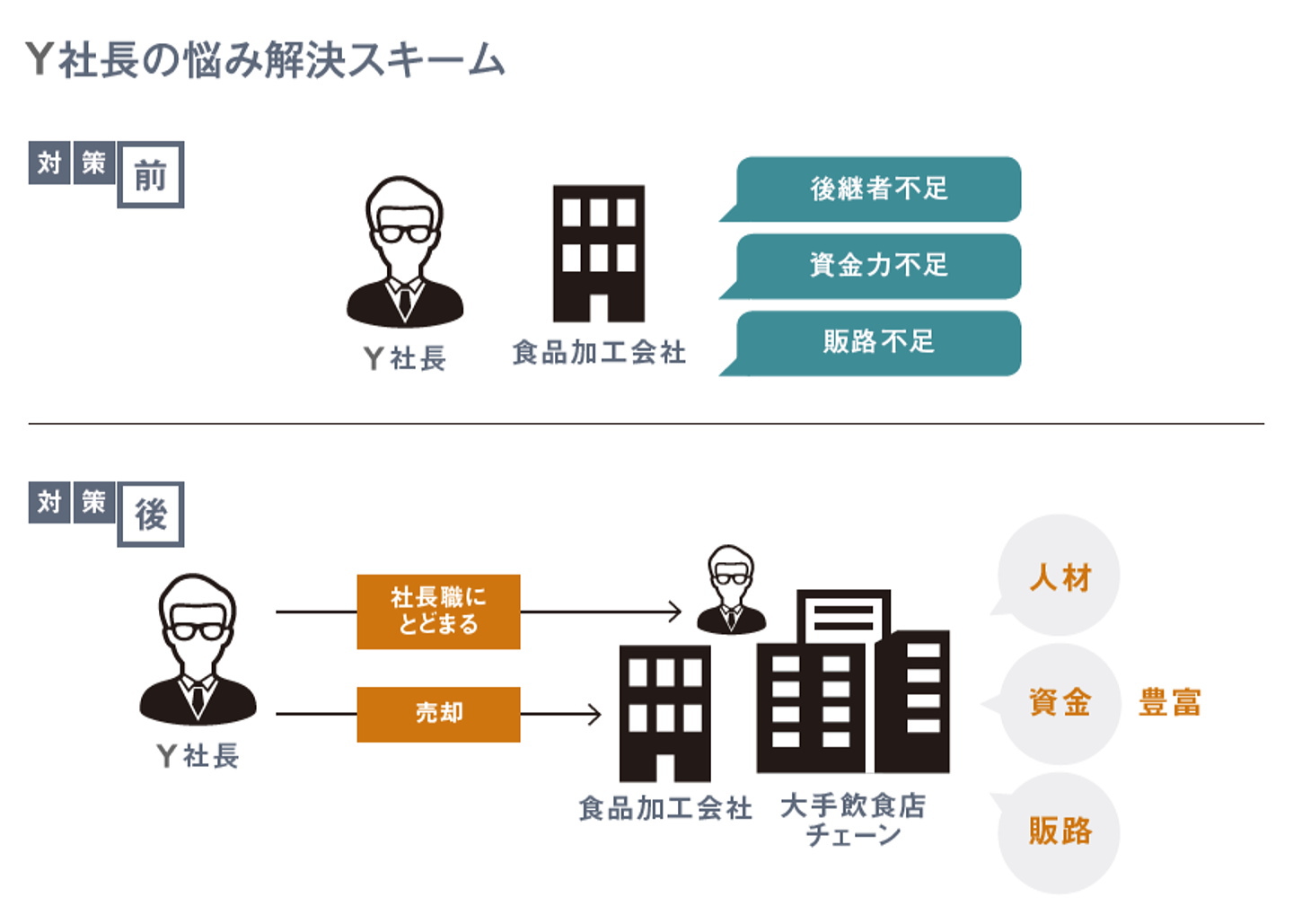

そんな思案を重ね、Y社長が出した結論は「必要なのは大手企業のバックアップ」だった。

大手企業の傘下に入れば信用力がつき、新規顧客を開拓するにしても効率がよくなるだろう。

Y社長の引退後についても、多数の人材のなかから、ふさわしい後継社長を送り込んでくれるはずだ。

とはいえ、M&Aの話を進めるには、懸念もあった。うっかり会社売却の意思を周囲にもらした結果、仲介役を務めたい企業からDMや営業電話、メールが山のように舞い込んで仕事にならない。

社員に知られて動揺が広がり、生産性が低下。

さらには「あの会社は経営が苦しいらしい」と根も葉もないうわさが流れ、さんざんな目にあった話を耳にしたことがあったからだ。

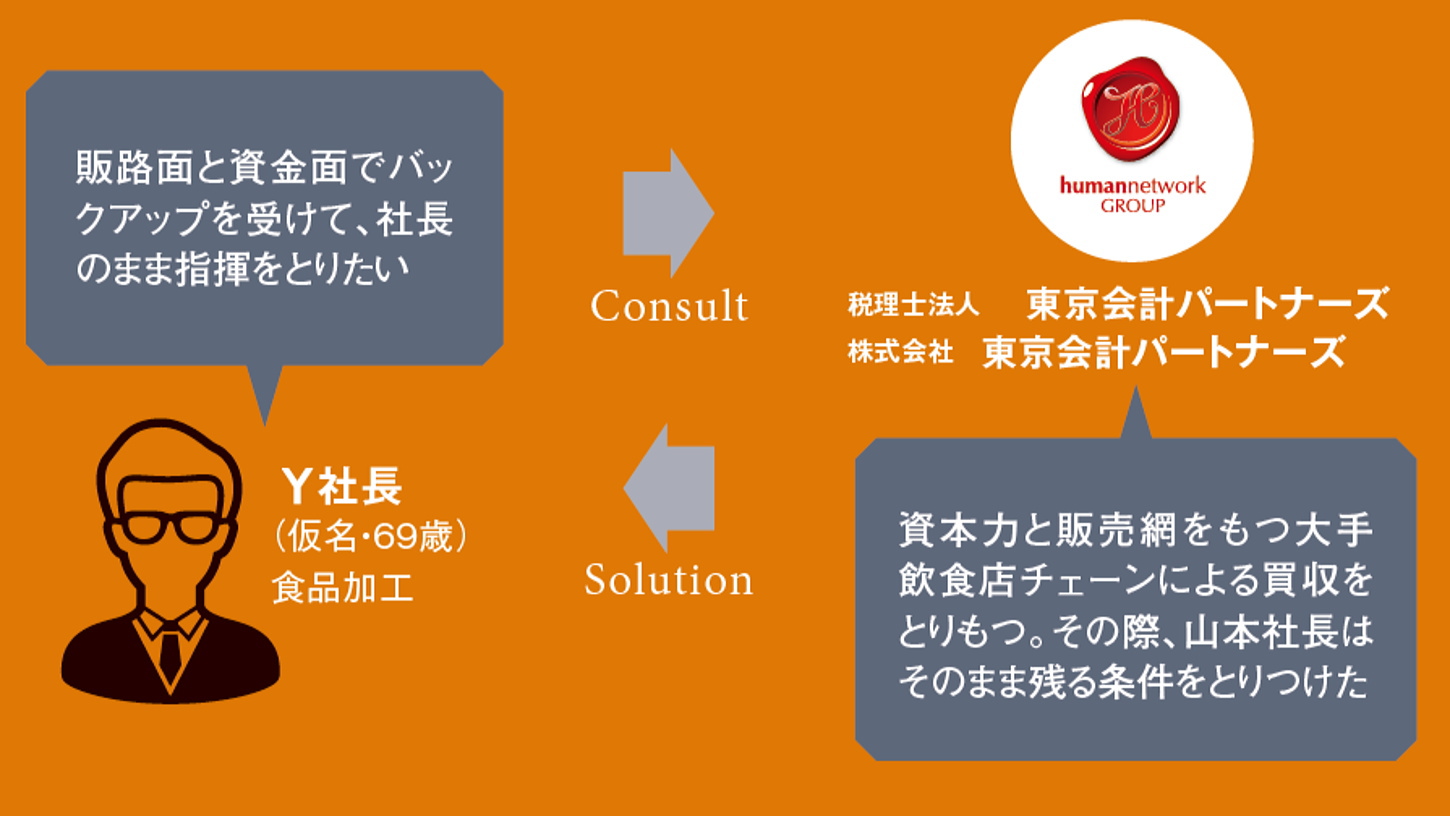

そこでY社長はM&Aに詳しい税理士の芦辺(以下、芦辺)に相談することにした。直接、M&A仲介会社とやり取りせず、税理士を入れることで機密が守られ、しつこいDMや電話などを回避できるからだ。

税理士を入れて機密保持

Y社長の話を聞き終えると、芦辺は次のような話をはじめた。

「以前、年商10億円ほどの住宅資材メーカーさんの案件を手がけたのですが、状況が似ていますね。

そこは業績好調でしたが、社長さんが『自分の力では10億円の壁を越えられない。このままではおもしろくない』と。

そこである上場企業に会社を売却。

社長職をそのまま続けながら、親会社のバックアップのもと、新事業に挑戦しているんです。

Y社長の場合も、事業を大きくするために、新たなパートナーを見つけたい。そのためのM&Aという考え方でよろしいでしょうか」

まさに、私が望んでいるのはそれだ!Y社長は思わず熱をこめた。「売っておしまい」ではなく、新たなチャレンジのためのM&A。

M&Aにあたって、Y社長の希望は、業務移行のために自身が社長として2~3年、会社に残ること。

息子を現在の役職のまま雇い続けててもらうこと。

そして社名を残すこと。以上の3点であった。

芦辺との話し合いの結果、条件のいい買い手を探すため、食品や健康関連企業に強い2社のM&A仲介会社に買い手を探してもらうことになった。

社風が評価されて社長を継続

その結果、Y社長の会社は大手飲食店チェーンに20億円という、予想以上の価格で買われることが決まった。

自分が第2の人生を歩むための資金にするも、息子や孫に資産を残すにも、十分な売却価格だった。

息子は現在のポジションと待遇のまま残ることも、希望通りになった。会社の業績、知名度、商品開発、将来性などさまざまなものが評価された中で、意外だったのが「社風」に対する高い評価であった。

社長以下、みんなで意見を言い合い、問題点を指摘し合い、解決策を探る風通しのよさ。

経営陣は待遇面などで社員を大切にし、社員も経営陣をしたう強い信頼関係。

創業以来、そんな風土を築いてきた。その結果、離職率が極めて低く、開発も営業も人材がそろっていた。

この社風をつくりあげたY社長の手腕と、社員たちからの人望の厚さが認められ、「とりあえず5年間は、社長として陣頭指揮をとってほしい」という先方の言葉を引き出すことができたのだ。

待ち望んだ大手企業のバックアップができた。さあ、この5年間でどこまでできるだろうか。

全国へ販路を拡大し、さらには海外へ進出…。

できる限りのことをやってやる!Y社長はいま、自分の胸に創業期の熱い闘志が再び燃え上がるのを感じていた。